Ting Lu Lee FotoNews 李定陸攝影論壇(台灣攝影論壇)

攝影是工具,藝術是訊息,理念是目的,捕捉瞬間的剎那,是攝影不朽的理由 LINE官方帳號 @fea4935n 李定陸 Line id 0982301815

星期四, 11月 13, 2025

星期一, 4月 25, 2022

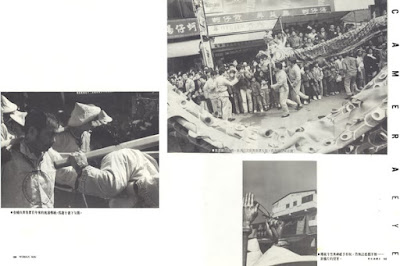

家庭與婦女雜誌九十二期 遊行開始

家庭與婦女雜誌又可以稱之為WOMAN ABC是作家陳艾妮自行創辦的一份女性雜誌,該雜誌總經理為陳健生,是陳艾妮的先生,雜誌所在地點在現在忠孝東路四段阿波羅大廈的樓上,該雜誌有一個攝影專欄名為Camera Eye,原為攝影家顏新珠小姐在此發表,後因顏新珠小姐前往時報周刊任職,該攝影專欄空缺則由我來遞補,合作模式採用供稿方式,當時一張圖片供稿是五百元台幣。

應詩人羅任玲之邀原本在彰化文化中心有一場台灣文學先驅賴和的研討會,時間約在農曆新年後,我可以前往參與,詩人羅任玲告知她們一行人會先到鹿港參觀,再轉至彰化文化中心。於是相約在鹿港會合,我於是提早前一晚啟程前往鹿港,但是沒想到詩人羅任玲後告知臨時行程有變,而我卻已抵達鹿港了,於是我在鹿港民俗館住了一晚,那個晚上一個大通鋪房間只有我一個人住。

其實當天晚上可不寧靜,因為當天可是天公生啊,鞭炮就放了一個晚上,隔天早上鹿港天后宮又辦遊行預演,我剛好趕上這場預演,這個在家庭與婦女雜誌WOMAN ABC,Camera Eye專欄所發表的本次主題,正是在這樣的時空下拍得的作品。

鹿港之行最令我難忘的就是天后宮門口蚵仔飯,我在全台灣沒再吃過這樣鮮的蚵仔,也沒有這樣的名目,到現在還很回味呢。

走過阿里山

1990年李定陸老師再度以高平為筆名,在自由時報發表"走過阿里山",這次的作品文字跟圖片都是李定陸老師親字完成.這篇作品的由來,緣自於李定陸老師接受台灣世界展望會的安排前往嘉義達邦及阿里山原住民部落參訪,為之後即將進行的原住民兒童到台北的活動預做採訪,李定陸老師在接受邀請前往採訪之後的沒幾天我又再度隻身前往阿里山達邦地區,並與兒童們隨團返回台北,整篇文字就是敘述李定陸老師第二趟前往阿里山的故事.

第一篇發表於1990年10月10日

第二篇發表於1990年10月11日

星期日, 4月 24, 2022

台灣模特兒發展史

1989年12月16日自由時報副刊開始分數次刊登台灣模特兒發展史這樣的文字,作者署名為丁璐採訪,這裡的丁璐就是台灣李定陸老師,其實名字是當時擔任主編的彭樹君與楊明取的,因為種種因素我並不願意以本人的名字發表,當然是因為內容涉及許多當時還活躍的模特兒,不希望惹上麻煩.這部份的文字原本應該刊登在當時的人間雜誌,因為在採訪的過程受到當時任人間雜誌主編楊憲宏老師的多方指導,不過因為人間雜誌在我文字完成時已停刊,因此楊憲宏老師建議李定陸老師往自由時報副刊投稿看看.正因為楊憲宏老師的這句話,使這篇文字有了發表的機會.

台灣模特兒發展史敘述台灣從1962年起的模特兒產業發展,並共分為四個時代

第一篇,篇名為"伸展台上的鳳凰",敘述1962-1971年的模特兒產業,台灣李定陸老師把這段時間,稱之為台灣模特兒產業的電視時代,發表日期為1989年12月16日.圖片來源為攝影家鄭桑溪先生。

第二篇,篇名為"巧織時代的痕跡",敘述1971-1979年的模特兒產業,台灣李定陸老師把這段時間,稱之為台灣模特兒產業的團隊時代,發表日期為1989年12月22日.圖片來源為攝影家葉政良先生。第三篇,篇名為"搶購春天的市場",敘述1980-1983年的模特兒產業,台灣李定陸老師把這段時間,稱之為台灣模特兒產業的秀場時代,發表日期為1989年12月31日.圖片來源為攝影家蔡德隆先生。第四篇上集,篇名為"現場藝術的創造者",敘述1984-1989年的模特兒產業,台灣李定陸老師把這段時間,稱之為台灣模特兒產業的經紀時代,發表日期為1990年01月09日.圖片來源為攝影家李定陸先生。第四篇下集,篇名為"現場藝術的創造者",敘述1984-1989年的模特兒產業,台灣李定陸老師把這段時間,稱之為台灣模特兒產業的經紀時代,發表日期為1990年01月10日.圖片來源為攝影家李定陸先生.